今回は「最近診察することが増えてきたなぁ」と感じる猫の消化器型リンパ腫について書いてみようと思います。

消化器型リンパ腫のことを専門的に書いていくと難しい話になってきて読む気もしないと思うので、

(難しい話はほどほどにして)

「愛猫の診断や治療がどうなっているのか?ある程度理解していただくのに必要かなぁ」

と私が思うことを思いつくままに私の言葉でかんたんに書いていきます。

~かんたんにとはいえ、気付けば一ヵ月くらい書き続けてめっちゃくちゃ長文になってしまいました~

~興味があって根気のある方は最後までお読みください~

~専門的な話はワープボタンでワープできるようにしています~

なお、

猫の消化器型リンパ腫とは?ってことはGoogle様やChatGPT様に聞けばいくらでも知ることができると思うので、そちらも参考にしてください。

①まずはイントロだよ♪

(多くのオーナー様にとって)

リンパ腫というと…

犬の全身の体表リンパ節が腫大するすごく怖い病気

というイメージが強いと思いますが、それは犬の話であって

怖い病気というのは共通しているとは思いますが

猫の場合、犬のように全身の体表リンパ節が腫大するってことはめったにありません。

そのほとんどは消化管で発生します。

いわゆる消化器型リンパ腫と呼ばれるものです。

~猫の消化管腫瘍でトップの発生率が消化器型リンパ腫です~

このタイプのリンパ腫は、

消化器型リンパ腫=消化管にできる=お腹の中にできる=オーナー様の目に見えない

ということで、

発見が遅れがちになります。

~犬のように手で触れられるところにできるのであればオーナー様でもすぐに発見しやすいのですが…~

~下痢や嘔吐や食欲不振というありふれた臨床症状であることも発見の遅れの原因になります~

ちなみに、

猫白血病ウイルス陽性の猫が減少している昨今では、

猫の消化器型リンパ腫は昔よりも(その他の型のリンパ腫に比べて)相対的に多く発生するようになっています。

~猫白血病ウイルスの感染有無に大きく左右されずに消化器型リンパ腫は発生します~

~いい画像検査がどの病院でもできるようになったことも診断が増えている理由の一つです~

➁仕方ないで済むのか?

「お腹の中のことなんで発見が遅れがちになる」

「猫は言葉もしゃべれないし…」

「よくある下痢嘔吐かもしれないし…」

ってことで、

「まあ、発見が遅れても仕方ないよね」

でかんたんに済む話ではありません。

早期発見!早期治療!に勝るものはないからです。

(できるできないに関わらず)

少しでもそうするための努力をした方がいいと私は思います。

じゃあ、具体的にどうすればいいのか?

③めぼしいサインがない

早期発見のために、オーナー様が気付きやすい病気のサインがあればいいのですが…

消化器型リンパ腫の一般的な臨床症状は

食欲がない、下痢、嘔吐、体重が減っている

というように、

消化器型リンパ腫に限った症状ではなく他の病気でもありうる症状です。

ていうか、

他の病気の確率のほうがよっぽど高い症状です。

THIS IS 消化器型リンパ腫みたいな特定の臨床症状はありません。

なので、

早期発見にはこれを見逃すな!的に決定的なものはないのかなと私は思います。

ただ、

ないで終わらすのもさみし過ぎるので…

④どんな時に診断されるのか?

では、逆に考えてみます。

私の経験で「こんな時に消化器型リンパ腫が診断されたよ」という例を3つ紹介します。

そこから病気のサインがわかるかもしれません。

例1)お腹に大きな塊がある

・元気が全然なくほとんど食べない

・嘔吐がずっと続いている

という主訴で来院されて、お腹を触診するとめちゃくちゃ大きな塊がある

エコーでお腹をみると消化管に腫瘤が存在

その後、精査してみたら消化器型リンパ腫だった

例2)体重がじわじわ減る

・全盛期に比べたら減っているが食欲はある

・目立った下痢嘔吐はない

・数か月単位で見て少しづつジワジワ体重が落ちている

・「12歳なのでまぁ年のせいかな」と思っていた

という主訴で来院されて、お腹を触診してみると塊のようなものはない。

エコーでお腹をみると消化管に腫瘤はないが、消化管の一部で筋層肥厚している

その後、精査してみたら消化器型リンパ腫だった

例3)対症治療がうまくいかない

・下痢、嘔吐、食欲不振で他院を受診

・いつも対症治療で一時的に治るが、しばらくして同じような消化器症状がでる

・そうこうしているうちに症状が悪化

という主訴で来院されて、お腹を触診してみると塊のようなものがある。

エコーでお腹をみると消化管に腫瘤が存在

その後、精査してみたら消化器型リンパ腫だった

この3つの例から猫の消化器型リンパ腫をオーナー様が早期発見するためのサインを考えてみると…

⑤おなかのしこり

猫の消化器型リンパ腫は、

消化器症状+お腹の触診をきっかけに発見される

ことが多くなっています。

それだけに、

日頃から猫のお腹の中をオーナー様ご自身で軽く触っていただくことで早期発見につながるかもしれません。

~お腹を撫でるのではなく、やさしい力で奥を探る感じです~

~健康な時のお腹の感じを覚えていると異変に気付きやすいかなと思います~

(小さな腫瘤ではわからないかもしれませんが)

もし、大きな腫瘤がお腹にあれば異変におそらく気付けると思います。

「あれ、なんか硬い物が触るな」

「いつもと違う気がする」

と感じたならすぐにかかりつけの動物病院を受診してみてください。

下痢、嘔吐、食欲不振+お腹の中を探ってみたらなんかおかしな硬い物を触る

と感じたならなおさらです。

とはいえ、

「お腹のしこりなんて…獣医師だから分かるんでしょ!素人にはわからないよ!」

と言う方もおられると思います。

たしかに、そうなのかもしれませんが

猫のお腹の中の感触をオーナー様の肌感でなんとなくでも知っておくと様々な病気の早期発見につながるので紹介しました。

⑥緩徐な体重減少には要注意

特に高齢の猫の体重チェックはなにより大切だと私は思います。

~高齢に限らずどんな年齢の猫でもそうなんですが…~

かかりつけの動物病院に月1体重だけでも測定しにいくことは有意義なことです。

急に体重が落ちると人は気付きやすいですが、徐々に落ちているとなかなか気付きにくいものです。

~動物病院では来院毎の体重をカルテに記録しています→そのため緩徐な体重減少に気付けます~

(年齢に関わらず)猫の緩徐な体重減少の裏にはほとんどの例で何か原因があります。

特に目立った消化器症状もないのにゆっくり体重減少しているとほぼ必ず何かあります。

その何か?について慢性腎臓病、甲状腺機能亢進症などなど挙げればキリがないのでここでは割愛します。

~中高齢の猫だと、何か?=消化器型リンパ腫を疑います~

⑦猫の消化器型リンパ腫の余命は?

試しにGoogle様で「猫 消化器型リンパ腫」と検索窓に入れてみると…

Googleサジェストの候補に「猫 消化器型リンパ腫 余命」というのが出てきました。

猫消化器型リンパ腫の余命というのは多くの方が気になるところなんだと思います。

ということで、

余命についても私なりに書いてみます。

まずは、

猫消化器型リンパ腫はいくつかのタイプに分類されていることをオーナー様に知っていただきたいです。

そのタイプ毎に予後(≒余命)の違いが報告されています。

なので、

猫消化器型リンパ腫の余命(≒予後)は「~週間から~ヶ月ですよ」と言うのは少しアバウトな話かなと思います。

~いろんなタイプをひっくるめて猫消化器型リンパ腫と呼んでいるからです~

正確には、

猫消化器型リンパ腫の中でも、このタイプの余命(≒予後)は~年or~ヵ月ですよ

と言う方がよりよい言い方なのかなと私は思います。

ということで、

最初の診断時に、

どのタイプに分類される消化器型リンパ腫なのかをはっきりさせておくことが今後の治療や予後評価のために必要になってきます。

⑧猫の消化器型リンパ腫の分類

ここからは、犬であれ猫であれリンパ腫のことを考えると必ずでてくる分類の話になります。

とっても難しい話になりがちなので、ウルトラスーパーかんたんに書いてみると…

~あくまでもオーナー様向けの解説なので、分類についてこまかいところをつっこまないでいただきたく存じます~

猫の猫消化器型リンパ腫は

・比較的悪くないもの

・悪いもの

・めっちゃ悪いもの

の3つに分類できます。

このことだけ知っておいていただくと十分ですが、味気ないのでもう少し踏み込んで書いてみます。

~分類の難しい話に興味がない方は⑨~⑫を下のワープボタンでまるっと全部読み飛ばしてください~

⑨もう一回!猫の消化器型リンパ腫の分類

猫の消化器型リンパ腫は大きく3つの指標を軸に組織学的分類→予後評価をしていきます。

~2012年アメリカのムーア先生達の猫の胃腸管リンパ腫の病理と予後の論文に沿った分類です~

(1)腫瘍細胞の大きさ

→てでくる腫瘍細胞がでっかいのか?ちっちゃいのか?

~でっかい方が悪いものとされています~

(2)免疫表現型

→腫瘍増殖しているリンパ球が抗体を産生するB細胞なのか?細胞性免疫を担うT細胞なのか?

~BさんとTさんがいて、どっちが悪いことしてるのか?みたいなこと~

~Bさんが悪い、Tさんが超極悪とは一概に言えません~

~病理検査と同時にクローナリティー解析がされている場合、BorTリンパ球のモノクローナルな増殖が確認みたいなことが書かれています~

(3)病変の分布

→腫瘍細胞が消化管のどのあたりまで攻撃してきてているのか?浅いとこか?深いとこか?全層なのか?

→難しく書くと、腫瘍細胞の侵入が粘膜上皮内中心(浅い)なのか?筋層まで達している(深い)のか?

~浅い=粘膜型、深い=貫壁型(経壁型)と言ったりもします~

~深いとこのほうが悪いものとされています~

ということで、

この3つの指標を踏まえてタイプ解説してみます。

➉低悪性度消化管リンパ腫(=LGAL)

粘膜型T細胞リンパ腫にも分類されるタイプで

小型の腫瘍性T細胞が消化管粘膜上皮を中心に浸潤しているタイプ

~小細胞性T細胞リンパ腫になります~

になります。

かんたんに言うと、

ちっちゃいTさんが消化管の浅いとこを攻撃しているタイプです。

かんたん分類で言うと、

比較的悪くないものにあたります。

猫の消化器型リンパ腫の中でもっとも多いタイプになります。

~このタイプは小腸に発生することが多く、胃や大腸に発生することはほとんどありません~

下痢、嘔吐、食欲不振、体重減少などの消化器症状がダラダラずっと続いている場合、このタイプであることがあります。

・でっかい腫瘤をボーンと作らないことが多かったり…

・エコーで消化管を観察しても軽度の異常であることも多かったり…

なので、

他のタイプに比べて診断に難儀します。

~リンパ球形質細胞性腸炎などとの区別が難しいことも…~

~確定診断のためには腸粘膜の内視鏡生検が推奨されています~

~お腹の触診ではわかりづらいかも…~

~治療よりも診断が難しいリンパ腫だなぁと私は思っています~

内科治療がうまくいくと2年の生存も期待できるタイプになります。

~消化器型リンパ腫の中で比較的予後がよいタイプと言えます~

とはいえ、

治療の途中で比較的悪くないものから悪いものに変身したり…悪いものを併発したり…

ってこともあるので「このタイプだから安心」というわけでは決してありません。

⑪中間/高悪性度消化管リンパ腫(=I/HGAL)

貫壁型B細胞リンパ腫にも分類されるタイプで

中~大型の腫瘍性B細胞が消化管の固有層から筋層にまで浸潤しているタイプ

~大細胞性B細胞リンパ腫になります~

になります。

かんたんに言うと、

でっかいBさんが消化管の深いとこまで攻撃しているタイプです。

かんたん分類で言うと、

悪いものにあたります。

猫の消化器型リンパ腫の中で2番目に多いタイプになります。

深いところまで腫瘍細胞が浸潤することもあって、胃や空腸、回盲部に大きめの腫瘤を作ります。

腫瘤が大きいだけにエコーで見ながら針生検からの細胞診で診断できることもあります。

~でっかい腫瘤の周りにある腸間膜リンパ節の細胞診で診断ということもあります~

様々な治療をしたとしても、予後は厳しいタイプになります。

~通常治療をしたとしても生存期間は半年前後という報告が多いです~

~外科+化学療法が功を奏すると1年近い生存期間も期待できます~

⑫大顆粒リンパ腫(=LGL)

猫の消化器型リンパ腫の中でもかなり特殊なタイプで大顆粒リンパ球が腫瘍化して腸管に浸潤していくタイプになります。

~でっかい~さんがどうちゃらと一概に書けないタイプです~

~あえて書くとするならば「顆粒をもったでっかいリンパ球が深いとこまで攻撃しているタイプ」になります~

~大細胞性T細胞リンパ腫の1つと考えます~

大顆粒リンパ球の細胞質内にはアズール顆粒という特徴的なムラサキの顆粒がたくさん含まれています。

~「大型のリンパ球+特徴的なムラサキの顆粒」ということで細胞診でも診断可能です~

~このアズール顆粒の中に超攻撃的毒物が含まれています~

腸管に大きめの腫瘤を作ることは中間/高悪性度消化管リンパ腫と同じですが、そのキャラクターはそれと違って極悪非道になります。

よって、

予後はもっとも厳しいタイプになります。

~治療をしたとしても生存期間は数か月という報告が多いです~

さらに、

これ!といった治療法が未だ確立されていないタイプになります。

かんたん分類で言うと、

めっちゃ悪いものにあたります。

あと、補足になりますが…

めっちゃ悪いものにはもう1つタイプがあります。

それは大細胞性T細胞リンパ腫の1つである貫壁型T細胞リンパ腫です。

大型の腫瘍性T細胞が消化管の固有層から筋層にまで浸潤しているタイプ

になります。

かんたんに言うと、

でっかいTさんが消化管の深いとこまで攻撃しているタイプです。

大顆粒リンパ腫(=LGL)と同様に、そのキャラクターは極悪非道で予後が厳しいタイプになります。

~やはり治療をしたとしても生存期間は数か月という報告が多いです~

以上、分類をかんたんにまとめると…

・比較的悪くないもの

低悪性度消化管リンパ腫(=LGAL)=粘膜型T細胞リンパ腫

・悪いもの

中間/高悪性度消化管リンパ腫(=I/HGAL)=貫壁型B細胞リンパ腫

・めっちゃ悪いもの

大顆粒リンパ腫(=LGL)・貫壁型T細胞リンパ腫

こうなります。

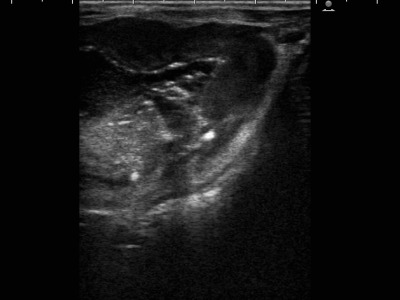

↑当院で診療した猫の消化器型リンパ腫のエコー画像。腸壁が厚くなって壁の層構造が崩れていました。触診で腫瘤塊+エコーで腸壁の肥厚、五層構造の異常があれば消化器型リンパ腫も鑑別診断に入ってきます。この症例は信頼できる動物病院様に精査のため紹介しました。その後、外科摘出をしていただきました。

↑上記症例の実際の腫瘤。腸管の途中に大きな腫瘤ができていることがわかります。紹介病院様での外科摘出→病理組織診断+クローナリティー検査の結果、貫壁型T細胞リンパ腫でした。腫瘤表面を見ると消化管穿孔してもおかしくないくらい脆弱そうなことがわかります。

ということで、

もうそろそろ分類の話は読むのが嫌になるころだと思うのでこの辺でおしまいにします。

~この辺の話を少し知っておくと、オーナー様が自分の猫の消化管リンパ腫病理報告書をなんとなく読める気がします~

上記を読んでいただいてわかるように、

やっぱり、

適切な診断によって治療法を選択するのがなにより重要になります。

(腫瘍の全身への拡がり、一般状態を評価した上で)

「こういうタイプの消化器型リンパ腫だからこういう予後。そして、こういう治療選択肢があるよ」

というように考える必要があります。

⑬治療をどうしようか?…の前に

猫の消化器型リンパ腫の治療をどうしようか?を考える前に治療の目的をはっきりさせてみると…

(悪いorめっちゃ悪いものだと特に)

猫の消化器型リンパ腫が完治(治癒)することは原則としてありません。

だからこそ、

生活の質の維持・向上が治療の目的となります。

少し具体的に言うと、

・オーナー様とネコちゃんが共に過せる時間を1秒でも長く確保すること

・すこしでも猫の苦痛やストレスを取り除くこと

が治療の目的になります。

~完治を目指して積極的にリスクをとるような治療をすすめることを私はしません~

そんな治療目的をしっかりご理解いただいた上で、

比較的悪くないものであれば、症状をうまくコントロールしながら長く付き合っていけるような治療を計画するし、

~ジャンケンで言えばなるべくアイコに持ち込むようなイメージです~

~プレドニゾロンやクロラムブシルといった飲み薬で症状をコントロールしていきます~

悪いorめっちゃ悪いものであれば、短い時間になるかもしれないけれども、今差し迫っている命の危険を回避するor苦痛を取り除くような治療を計画していきます。

⑭比較的悪くないものの治療で怖いのは…

・飲み薬で症状をコントロールしていく

・場合によってはプレドニゾロン単独での治療も可能

・2年以上の生存が期待できる

「比較的悪くないものである低悪性度消化管リンパ腫はそんなに怖くない」

と思うかもしれませんが

リンパ腫という病気だけあってやっぱり怖いところがあります。

その怖いところは、

治療中に…

・低悪性度(比較的悪くないもの)→高悪性度(悪いもの)に急に変身するかもしれないところ

・消化管の別の部位に悪いものが発生するかもしれないところ

・消化管以外の部位にリンパ腫が発生するかもしれないところ

です。

だからこそ、

治療でうまくコントロールされているからといって、安心して気を抜くことはしません。

身体検査、画像検査、血液検査などを用いたモニタリングを定期的に実施していきます。

~クロラムブシルを使用しているのならその副作用のチェックも必要になります~

「こんなに元気でよく食べてるのになんで定期的に検査するの?」

「過剰な検査じゃないの?」

と感じられるオーナー様もいるかもしれませんが、上記の理由でそうしていることをご了承いただきたく思います。

⑮手術で摘出するのか?

悪いものやめっちゃ悪いものでは、お腹にでっかい腫瘤をボーンっと作ることが多いことはここまでで紹介した通りです。

じゃあ…

「そのでっかい腫瘤(しこり)を手術でとっちゃえばいいんじゃないの?」

とオーナー様が思うのは至極当然のことだと思います。

しかし、

ことはそんなに単純ではありません。

まずは、

大前提としてリンパ腫は血液の腫瘍であり全身性疾患です。

(それが見つかった時点で)腫瘍細胞は全身に散らばっていると考えるのが自然です。

なので、

腫瘤(しこり)を摘出すれば大丈夫とは全く言えません。

~腫瘤(しこり)はなくなったとしても、また別の部位・臓器でリンパ腫が発生することがよくあります~

あくまで、

猫の消化器型リンパ腫の治療の柱は化学療法(≒抗がん剤治療)になります。

猫の消化器型リンパ腫→でっかい腫瘤(しこり)がある→さぁ早速、手術で摘出しましょう

とはなりません。

しかしながら、

外科を検討する余地はないのか?治療選択肢に入らないのか?

というと全然そうではなくて…

(腫瘤が限局性であるという前提になりますが)

・外科を検討する

・外科を選択せざるをえない

こともあります。

では、

それはどんな時なのか?

⑯消化管穿孔or閉塞は怖い!

ここまでで紹介したように、

悪いものやめっちゃ悪いものでは、消化管は深いところまでダメージを受けます。

そのため、

リンパ腫の発見が遅ければ、既に消化管に微細な穴が開いているってことがあります。

~消化管に穴が開くことを消化管穿孔と言います~

または、

仮に消化管穿孔がなかったとしても、

いつ消化管に穴が開いてもおかしくないような状況になっているってこともあります。

そんな状況で化学療法(≒抗がん剤治療)を始めると…

腫瘍細胞がやっつけられて腫瘤が崩れることと引き換えに、消化管穿孔を引き起こす可能性が出てきます。

消化管穿孔のことだけでなく、

消化管にできたリンパ腫のでっかい腫瘤(しこり)によって消化管が閉塞してしまい、消化物が通れなくなることもあります。

消化管穿孔にせよ、消化管閉塞にせよ、どちらも命に関わる大変な状況です。

~消化管穿孔→感染性腹膜炎は高確率で死に直結します~

こんな状況の時に外科を検討することがあります。

消化管の腫瘤が限局性(ボン!と一つ存在)の時

・差し迫った命の危険を回避するため

・化学療法からの消化管穿孔を防ぐため

という目的で腫瘤の外科的摘出を検討します。

~もちろん外科治療には術後の合併症や縫合離開などそれ相応のリスクがあります~

⑰外科からの化学療法

このように、

命の危険を回避する側面が強かった猫の消化器型リンパ腫の外科治療ですが…

近年は悪いorめっちゃ悪いリンパ腫で

なおかつ、

その腫瘤が限局していれば

~だんご状などの腫瘤であれば~

言い換えれば、

腫瘤を切除可能であれば

外科手術で切除したのちに化学療法(抗がん剤治療)をしたら予後がよさそうだ

とけっこう報告されているので

外科手術からの化学療法で治療する機会が増えてきています。

実際、外科+化学療法で1年近く生存できた猫がいます。

先立っての外科治療により、消化器症状が緩和されたという症例も目にしています。

とはいえ、

猫の悪いorめっちゃ悪い消化器型リンパ腫で

外科的に病変の切除をした後に化学療法をした方が生存期間が延びる

という明確な最終結論がでているわけではありません。

そういう可能性が強く示唆されている段階であると私は理解しています。

今後は、その適応についての知見が深まっていくと思うので外科治療の機会ももっと増えていくと思います。

~外科によるデメリットもかなり存在するので、外科にすぐ飛びつくんではなくオーナー様との丁寧な対話が必要になります~

⑱やっぱり全身性疾患

外科手術で腸管の腫瘤を摘出

↓

腫瘤部近くにある腸間膜リンパ節も同時に摘出

↓

その結果、食欲が回復して下痢や嘔吐も大なり小なり改善

↓

症状緩和の目的をある程度達成できた

しかし、その後…

・リンパ腫が腎臓に浸潤してしまった

・胸腔内、腹腔内のリンパ節が腫大してきた

・リンパ腫が神経系に浸潤して神経症状がでてしまった

懸命にがんばったけれども…命を…

このような例に巡り合うたびに

猫の消化器型リンパ腫は消化器が前面に出たリンパ腫ではあるが、リンパ腫に変わりないので

やっぱり全身性の疾患だ!

と痛感します。

猫の消化器型リンパ腫は消化管の腫瘤を摘出するだけで終わる病気ではない

~悪いorめっちゃ悪いリンパ腫においては~

外科治療の後の化学療法(抗がん剤治療)も最初からセットで考えておく必要がある

なおかつ、

セットで治療できたとしても予後は厳しい腫瘍である

ことをオーナー様にはご理解いただきたく思います。

それくらい一筋縄ではいかない腫瘍が悪いorめっちゃ悪い猫の消化管リンパ腫です。

⑲最後に

比較的悪くない消化器型リンパ腫は診断が難しい

悪いorめっちゃ悪い消化器型リンパ腫は治療が非常に難しく予後が非常に悪い

いずれにせよ、

あらゆる面でかなり厳しいのが猫の消化器型リンパ腫になります。

この腫瘍に対峙するために当院でできることは限られていますが、信頼できる紹介病院様の力も借りながら、

「どうすることがこの猫とオーナー様にとっての幸せなのか?」ということを日々、自問自答しています。

猫の消化器型リンパ腫の診断・治療でお悩みのオーナー様がおられましたら、副院長を必ず指名して来院していただきますようお願いいたします。

超長文を最後まで読んでいただいた方々に心より感謝申し上げます。