最終更新:2025年2月10日

猫の体表によくできる腫瘍は何かな?と考えた時、とりあえず頭に浮かぶのが

皮膚肥満細胞腫です。

この腫瘍は体表での発生頻度が高いだけあって、当院でもコンスタントに診断や治療をしています。

皮膚肥満細胞腫の診療の中で、診断はすんなりいくことがほとんどですが、

治療については、

・年齢や腎機能のこともあって外科的に腫瘍切除をするかどうかをオーナー様と悩んだり…

・多発している腫瘤を前にしてどこまで治療していくか悩んだり…

・内科治療への反応が素直で安堵したと思ったら、その後再発に悩んだり…

などなど

必ずしもすんなりいくとは限りません。

そんなこんなの経験を振り返って、

今回は猫の皮膚肥満細胞腫についての個人的見解をまとめてみます。

なお、

猫の皮膚肥満細胞腫が「どんな病気でどんな治療法があるのかなど」のありきたりなことはGoogle先生にお任せしてここでは割愛します。

ということで、

当サイト恒例!10のコトシリーズ!

私が思う猫の皮膚肥満細胞腫の10のコト

①猫の体表のしこりは積極的に検査しよう♪

私の個人的見解ですが、

猫の体表のしこりに対しては、経過観察せずになんらかの検査をすぐにしていただきたいと思っています。

そう思っているのでもちろん、

私が担当して診察する限りはしこりに対するなんらかの検査を提案します。

~まずは詳しい問診や身体検査。その後FNA検査を提案することが多いです~

~なお、あくまで「私が!」担当する場合の話なので院長診察の場合はそこまでしないかもしれません~

ちなみに、

犬の体表のしこりに対してはここまで積極的に検査をおすすめしていません。

経過観察もけっこうします。

では、なぜ犬と猫で対応が違うのでしょうか?

②猫の体表のしこりには悪性腫瘍が多い気がする!

私の経験的に猫の体表のしこりは犬と比べて悪性腫瘍が多い気がします。

~あくまでも犬と比べてです。きっちり統計とってるわけではないのですがそういう感触があります~

そして、

その中にはかなりたちがわるい悪性腫瘍も存在します。

~たとえば、線維肉腫です~

だからこそ、

犬と猫で対応を変えています。

体表の悪性腫瘍の場合、早期発見してしこりが大きくなる前に余白を確保して切除するのが鉄則です。

③猫の皮膚肥満細胞腫は頭頚部に発生しやすい

様々な猫の皮膚肥満細胞腫を診察していますが、たしかに教科書通り頭頚部の発生は多いです。

・耳周囲のしこりを主訴に来院されて、検査してみたら肥満細胞腫だったこと

・首のあたりをさわっていてガサッorボツッな感触、かさぶたのようなものがあるから調べてみたら肥満細胞腫だったこと

こういうことがよくあるので、

飼育している猫の頭頚部にしこりを発見した場合、なるべくはやく動物病院を受診した方がいいと思います。

しかしながら、

頭頚部の発生が多いことは間違いないとはいえ、

④意外と体幹部に発生することも多い

と私は思っています。

↑猫の皮膚肥満細胞腫は見た目だけでは判断できません。FNAからの細胞診で比較的簡単に診断できる(未分化な肥満細胞腫は除く)ので疑わしきはFNAをします。上の写真は当院での猫の肥満細胞腫症例なのですがパッと見炎症と区別つきません。

猫の背中や体側面を触診していてひっかかるものがあるので検査してみたら肥満細胞腫だった!

こんなことは全然稀なことではありません。

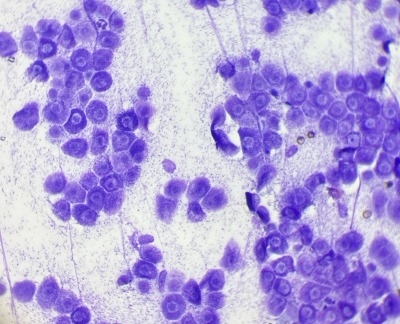

↑当院での猫の単発皮膚肥満細胞腫症例の細胞診写真。ここまで顆粒のはっきりした肥満細胞であるならば、腫瘍切除で完治を狙えると思います。

そして、

その肥満細胞腫が単発(1個だけ)のこともあるのですが、

⑤猫の皮膚肥満細胞腫が全身の皮膚に多発する

こともあります

私の経験では、猫の皮膚肥満細胞腫全体の2割ほどで多発するタイプな気がします。

腫瘍が多発している場合は単発に比べて注意が必要で、

・それが内蔵型肥満細胞腫から転移・播種してきているのではないか?

逆に、

・多発する皮膚腫瘍から内臓に転移・播種していないか?

をしっかり見極める必要があります。

~もちろん単発の場合もそうですが…~

難しく言い換えると、

臨床病期分類(ステージング)

を丁寧に実施する必要があります。

腫瘍局所だけではなく、腫瘍の全身への拡がりも評価するのが腫瘍診断の基本です。

では、そもそも

猫の皮膚肥満細胞腫はどのくらい怖い悪性腫瘍なのでしょうか?

⑥単発(1個だけ)の皮膚腫瘤であればそんなに怖くない!

猫の皮膚肥満細胞腫の多く(特に単発の場合)は転移も再発もすくない腫瘍で、

外科的に切除すればまずは安心!根治さえも狙える!

~単発の皮膚肥満細胞腫は、可能な限り外科切除をおすすめしています~

と思います。

要するに、

そんなに怖くはありません。

とはいえ、

切除後の病理組織検査で

・めっちゃ細胞分裂してる!みたいな所見(未分化なタイプ)

・細胞の核の形態がとにかく悪そうな感じ!みたいな所見

があれば術後、補助的になにかしようかなぁと考えます。

~なぜならば、再発・転移をしやすいことが予想されるからです~

~猫の皮膚肥満細胞腫の組織学的グレーディングは犬ほど確立されておらず、グレードと挙動や予後との関係もまだわからないところがあります~

そうでもなければ、

切除したら後は定期的な経過観察のみです。

⑦多発性の皮膚腫瘤であればけっこう怖い!

(多発の程度にもよりますが、)

皮膚に多発している肥満細胞腫の場合、脾臓を代表とする内臓にまで播種・転移していることもあるので、

病変の拡がり

という意味で単発よりも怖いと思います。

~実際、単発に比べて多発している皮膚肥満細胞腫は予後がよくないという報告もあります~

一般的に、

病変が拡がれば拡がるほど、増えれば増えるほど治療は難しくなります。

⑧多発病変を全部FNAするのか?切除するのか?

多発病変の一つ一つをどれだけ検査して切除するのかはケースバイケースで考えています。

★無数に存在する多発病変の場合は、

私は、すべての検査をしませんしすべての切除もしません。

~ステージングはしますが~

代表的な病変のいくつかを検査して、内科治療をまずは提案すると思います。

★数えられる範囲内での多発病変の場合は、

全部とはいかないまでも少なくとも複数個の病変の検査をします。

そしてさらに、

皮膚以外に播種・転移していないことをある程度確認(ステージング)したうえで

・通常通り切除することもあるし、

・腫瘤の大きさによっては、(軽い鎮静+)局所麻酔下で生検トレパンを使用して切除することもあります。

切除せずに、

・プレドニゾロン(場合によっては分子標的薬やクロラムブシルの併用)を経口投与していくこともあります。

今現在の腫瘍の拡がりや全身状態によって治療のバリエーションはいくつも存在すると思います。

ちなみに、

私の個人的な見解ですが、

多発=絶対悪

とは考えていません。

~けっこう怖いというのは確かですが…~

なぜならば、

多発していてもなんらかの治療によって寛解して、その後再発→寛解を繰り返しながらも長く元気に生きている猫もよく経験するからです。

猫の皮膚肥満細胞腫の挙動や予後はまだまだわからないところがあるなぁ

というのが私の正直な感想です。

⑨内科治療(≒化学療法)はどんなのがあるのかな?

猫の皮膚肥満細胞腫に対して外科治療を選択しないor選択できない(≒外科不可能)

となると、内科治療(≒化学療法)が中心になると思います。

今までの私の経験から、

内科治療(≒化学療法)に大なり小なり治療効果があるのは確かです。

~当院ではプレドニゾロン+αといった内科治療をすることが多数です~

とはいえ、

猫の肥満細胞腫について

各種薬剤と効果や予後との関係を示すデータ数が圧倒的に少ないために、

どの薬剤を選択するのか?ということの明確な基準がないのが現状です。

そして、

その効果や予後も明確に見通せないのが現状です。

➉過大にも過少にもならない診断と治療を目指したい!

猫の皮膚肥満細胞腫は多くの場合が良性腫瘍に近い挙動をとります。

そして、

予後も比較的良い腫瘍です。

~それこそ極論ですが、放置しても自然退縮(消える)がありうる腫瘍です~

そのために、

あまりにも過大な検査、過大な外科手術はなるべく避けたいと思っています。

単発の皮膚肥満細胞腫に対して私は最低限の検査・治療にとどめてしまうこともよくあります。

~当院が1次診療施設だからというのもあります(言い訳のようですが…)~

しかしながら、

めっちゃ悪い皮膚肥満細胞腫が一定数確かに存在するのも事実です。

こんな時には、最低限の検査・治療では完全に過少な対応になってしまいます。

しっかりとしたステージングと治療戦略が必要となります。

良性腫瘍に近い挙動が多い、でも…時にめっちゃ悪性

という皮膚肥満細胞腫のキャラクターを考えた時に

過大にも過少にもならない診断と治療をバッチリ100%し続ける!

ことは難しいと思うのですが、

なるべくそうできるように、

悪性度を判断する自分なりのスケールの精度をもっと高めていきたいと思います。

最後に、

この記事を読んで来院される場合は必ず副院長指名で来院・受付していただくようお願いいたします。

ここからは2023年6月14日に加筆

「(当院サイトに掲載した)ネコの皮膚肥満細胞腫の記事を読んで猫の体表腫瘤の相談に来ました」

というオーナー様に来院していただくことが複数回ありました。

その相談内容は、

「この腫瘤どうしたらいいですか?」

「検査はどうしたらいいですか?」

「肥満細胞腫ってこわいんですか?」

という漠然としたものから、

「(他院で)切除生検をすぐにすすめられたけど、今すべきですか?他のやり方は?」

というような少し具体的なものまで様々です。

ネコの皮膚肥満細胞腫に限らずあらゆる腫瘍について、

相談のためにネコちゃんを連れて来院されたオーナー様に対しては、腫瘍診療に対する私の方針を丁寧に説明しています。

~ちなみに電話での相談は原則お断りしています~

「些細な疑問」や「いろんなインターネットサイトを見てたらこう書かれていた!」みたいな内容にも時間の許す限り喜んで答えています。

ここからは体表腫瘤についての私の個人的な考えにはなりますが、

腫瘤局所診断という点で私はファーストステップとしてFNAを重視していて、ワンちゃんでもネコちゃんでもまずは迅速に腫瘤のFNAをします。

~診断のための検査としてオーナー様から了解を得られれば迅速実施です~

~当院のFNA+細胞診検査についてはこちら←要クリックも参考にしてください~

そして、

サンプル作成からのライトギムザ染色をして、まずは私が細胞診をします。

~診断に迷う時は病理組織の専門家に細胞診をお願いしています~

~当院のライトギムザ染色についてはこちら←要クリックも参考にしてください~

迅速な腫瘤FNAというのは、腫瘤の大小に関わらず実施していて、

腫瘤がけっこう小さい場合

たとえ、それが2~3mm程度の猫の超小型体表腫瘤であったとしても、

(切除も兼ねて)局所麻酔からのパンチ生検をいきなり実施するのもよいと思うし、診断のための検査選択肢としていちおう提示はしますが、

当院では大多数のネコちゃんで

FNAからの細胞診をまずは実施しています。

「2~3mm程度の腫瘤でFNAなんかできるの?サンプル(細胞)とれるの?」

と思うオーナー様もいらっしゃるかと思いますが、

少なくとも2mmもあれば診断に必要な細胞は採材(腫瘤の位置にもよるが)できます。

~選択するFNA針吟味や採材テクニックは大きいのに比べて必要だとは思います~

~もちろん採材できないこともあります…採材できないというのも一つの所見として考えます。できなければ次のステップを考えます~

↑当院で診察した約2mm程度の猫の超小型体表腫瘤。オーナー様の観察眼によって発見されました。オーナー様は切除生検を選択されず、まずはFNA検査となりました。肉眼初見だけなら肥満細胞腫の可能性もあるのですが、結果的に非腫瘍性病変と診断しました。その後は経過観察です。

↑FNAで採材したサンプルをスライダに塗布したところ。未染色のスライドから得られる情報も多いと思います。この時はザラザラしたものが得られていたのですが、こういう時は角化物などが考えられます。オーナー様には未染色で得られたものも見ていただいてから細胞診結果と共に私から説明するようにしています。余談ですが、細胞診でサンプルをスライドに展開するときは適度な厚さにしないといけません。こういう時にスプラトゥーンで鍛えた塗りの感覚が生かされます。シューターで塗るみたいな感覚かな?と思います。WiiUは任天堂の黒歴史みたいな捉え方をされるかもしれませんが、その中でスプラトゥーンを生み出したことにこそWiiUの価値はあります。

FNA+細胞診をすることで、

腫瘍か?炎症か?

肥満細胞腫なのか?基底細胞腫なのか?

あるいは、

嚢胞系なのか?

といった判断はできます。

猫の皮膚・皮下腫瘤の約1/3は(細胞診で判断しやすい)肥満細胞腫と基底細胞腫という報告【1】もあるので、まずはFNA+細胞診をしてみることにけっこう価値があると思います。

【1】Veterinary Oncology.Vol2 No.4:40-41(2015).

猫の超小型体表腫瘤に限って考えると、

腫瘤の種類をFNA+細胞診である程度フルイにかけてから、切除などの治療や次のステップに移っても遅くはないと私は思う点。

~フルイにかけた結果、経過観察でもよいと判断できることもあります~

そして、

いきなり生検となると、たとえ局所麻酔からのパンチ生検だとしても(全身麻酔なしでも)抵抗感をもつオーナー様が多く存在するという私の肌感覚があるので、

(体への侵襲が少なめな)FNA+細胞診から始めることにより、

オーナー様の心にワンクッション置く

ようにしたい点。

この2点の理由で、

過大にも過少にもならない診断と治療という自分の中のスケールに照らし合わせながら

猫の超小型体表腫瘤に対しても、FNAからの細胞診をまずは実施するようにしています。

~オーナー様の希望によっては最初から切除生検することもありますが…~

以上、私の個人的な考え方の紹介でした。

ここからは2025年2月10日に加筆

先日(2025年1月)の第31回日本獣医がん学会のメインシンポジウムは猫の肥満細胞腫でした。

ということで、

学会参加を通して新しくor改めて分かった猫の皮膚肥満細胞腫のことを加筆していきます。

~過去記事と重なる内容もあります~

①そんなに怖くないのか?

猫の皮膚腫瘍の中で発生頻度が高く、どちらかというとよくある腫瘍である皮膚肥満細胞腫

猫の頭部、特に目のラインより上(耳も含めて)に発生しやすい腫瘍である皮膚肥満細胞腫

この腫瘍は怖いのか?怖くないのか?

一概には言えませんが、

猫の皮膚肥満細胞腫はそんなに怖くない

~怖いとは生命を脅かすという意味です~

と私は理解しています。

例えば、

・猫の頭部に1つ(単発で)プツっとできた数ミリの腫瘤

・細胞診をすると顆粒いっぱいの肥満細胞を確認できる

こんな時は、

高分化型の皮膚肥満細胞腫が予想できるので、切除すれば完治を狙えます。

~単発で数ミリという段階だとそれが転移しているということもめったにありません~

トリアムシノロンの局所注射、もしくはプレドニゾロンの内服だけでもなんとかできるかもしれません。

過剰に怖れる必要はありません。

まさしく、

そんなに怖くないと言えます。

では、

怖いことがあるとしたらどんな時なのか?

②大きいか?or多発か?

・猫の皮膚肥満細胞腫はほとんどが予後良好

・過剰に怖れる必要はない

たしかに、そうだが…

少し慎重に対応する必要がある要注意な場合

~なめてかかってはいけない場合があります~

もあります。

それは、

腫瘤が大きい場合と腫瘤が全身に多発している場合

~組織学的サブタイプやグレードの話をこの記事では割愛しています~

です。

肥満細胞腫の腫瘤が大きいか?or全身に多発しているか?

によって診断や治療への心構えは変わってきます。

③大きいと脾臓への転移に注意

猫の皮膚肥満細胞腫の腫瘤が大きいと…

周辺リンパ節を経由して脾臓や肝臓に転移することが多くなるために慎重に対応する必要があります。

~猫の皮膚肥満細胞腫はリンパ節転移や遠隔転移がかなり少ないと報告されていますがそれは小さい腫瘤の場合です~

では、

大きいってどれくらい?なのか…

一般的に腫瘍径1.5㎝以上だと大きいなぁとなります。

~実際は、腫瘍径1㎝を超えると気を付けなきゃ!となります~

例えば、

1.6㎝の体表のしこりを主訴に受診した猫にFNAからの細胞診をすると肥満細胞腫だった

というような場合

「皮膚肥満細胞腫だから早く外科的に切除しましょう」

って話の前に

大きめな皮膚肥満細胞腫になるので、一般状態、リンパ節転移や遠隔転移の状態も調べてみましょうか?

または、

そこまで大がかりな検査でなくても

せめて、

脾臓の大きさや状態を把握するためにエコー検査だけでもさせていただけませんか?

という話をするようにしています。

~3mmの皮膚肥満細胞腫であればここまでの提案を積極的にしません~

④多発=脾臓からの転移に注意

猫の皮膚肥満細胞腫の腫瘤が全身に多発していると…

脾臓型肥満細胞腫が転移して皮膚に腫瘤を複数発生させている可能性もでてきます。

~猫の肥満細胞腫は発生部位によって皮膚型と脾臓型と腸管型の3つに分類されます~

~脾臓型肥満細胞腫と皮膚肥満細胞腫が併発する状況は稀なことではありません~

皮膚から発生したかと思いきや、実は脾臓型肥満細胞腫の転移から発生した全身多発病変だった!

ということがありえます。

~原発部位が皮膚ではなく脾臓だったということです~

~どっちが原発病変でどっちが転移病変か悩まされることもあります~

なので、

全身多発病変の場合は、腫瘤が大きい場合と同様に

治療前のさらなる精査

~脾臓のFNAからの細胞診も検討します~

もしくは、

必要最低限としてエコー検査

の提案をするようにしています。

ちなみに、

全身多発って何個くらいなのか?…

というと、

全身分布の状況にもよるし、一概に何個!というのは難しいですが

5個以上になると私は警戒をはじめます。

~全身に数十か所というような状態だとかなり警戒します~

⑤脾臓→皮膚or皮膚→脾臓

ここまで書いてきたように、

猫の皮膚肥満細胞腫は単発で小さな腫瘤であれば、転移する可能性が少なく、外科切除後の再発も少ない。

そして、

なにより予後が比較的良好です。

なので、

(その挙動を考えると)

切除前に全身を精査する必要は必ずしもありません。

しかし、

腫瘤が大きかったり全身多発していると話は少し変わってきます。

大きいor多発の時は、

・皮膚から脾臓への転移

・脾臓から皮膚への転移

を常に考える必要があります。

皮膚にある腫瘤のことだけを考えたらいい!という状況ではなくなります。

だからこそ、

腫瘍の拡がりを意識した診断治療が必要になります。

⑥放置するのは…

「猫の小さな皮膚肥満細胞腫はそんなに心配いらない」

たしかにそうかもしれませんが…

だからといって、

そのままずっと(小さな腫瘍を)放っておくことをあまりおすすめできません。

「この小さな皮膚腫瘤は細胞診によると肥満細胞腫です」

「まだ小さいし、悪い挙動をしないことが予想されるのでとりあえず経過観察しましょうか?」

「はい、様子みてみます」

こういうやり取りは、決して間違いではありません。

とはいえ、

小さな腫瘍が大きくなって→脾臓に転移する→最悪他の臓器にまで転移すること

がないとは言い切れないので

急ぎはしませんが

外科切除や内科治療というような何らかの治療介入を考えみてはどうかなと私は思います。

~一刻の猶予を争うみたいなレベルで考える必要はありません~

⑦まとめ

猫の皮膚肥満細胞腫の多くは良性の挙動を示す腫瘤。

ただ、

全部が全部、良性の挙動を示すわけではない。

リンパ節転移や脾臓転移をしたり

逆に、

脾臓型肥満細胞腫から皮膚に転移してきたり

というように激しく悪い挙動をすることもありうる。

だからこそ、

悪いかどうか?悪そうなのか?の判断を早期にした上で、その挙動に対応した治療をすることが重要です。

当院記事を読んだ上で猫の皮膚肥満細胞腫の診断や治療を希望されるオーナー様は絶対必ず副院長を指名しての来院をお願いいたします。