甲状腺機能亢進症の記事=~その2~はこちら←要クリックになります。2023年2月3日にこのページの下に加筆しました。ぜひ、こちらもご覧ください。

猫の甲状腺機能亢進症診療の2023年総括も下のボタンクリックからぜひご覧ください。

今年に入ってから不思議と、当院では「甲状腺機能亢進症じゃないかな?」という主訴で来院されるオーナー様がかなり増加しました。

そんな中で、ネコの甲状腺機能亢進症の診断と治療で最近思ったことを何回かに分けて書いていきます。一度に書くと長すぎて読む気もなくなると思うので分けて書きます。

①甲状腺機能亢進症をすぐに診断してもよいものか?

ネコの甲状腺機能亢進症の診断において、身体検査がかなり重要なものになってきます。

甲状腺機能亢進症を疑う臨床症状、身体検査所見があって、はじめてT4(甲状腺ホルモン)値の測定をするように私はしています。よくある臨床症状については、以前の記事にも書いてあるのでここでは割愛します。

ネコちゃんの慢性的な体重減少を把握するためにも、定期的に動物病院を受診して体重だけでも記録していくことは非常に重要なことだと思います。

甲状腺機能亢進症を疑う臨床症状を主訴にオーナー様が来院されたとして、獣医師による身体検査所見からもそれが疑われる。

そんな時に様々な検査とともにT4(甲状腺ホルモン)値の測定をします。

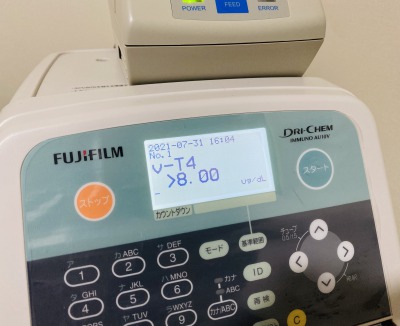

そのT4値が8.0μg/dlをオーバーしている場合はすぐに甲状腺機能亢進症という診断からの治療に入れると思います。

↑当院で大活躍しているT4測定できる富士フィルムさんのマシン。T4値は8.0μg/dlが測定限界になります。費用対効果を考えて「8.0μg/dlより大きくて、じゃあいったいいくつなのか?」まではあまり調べていません。

しかし、T4値が3.8μg/dlや4.1μg/dlということも経験上けっこうあって、すぐに診断から治療に入るべきかちょっと考えます。

こういう時は、

臨床症状が強い場合、その他検査所見を総合判断してそのまま診断から治療することもありますし、時間をおいてT4値を再測定することもあります。

なにか併発している疾患が見つかれば、そちらを治療しながらT4値を引き続き経過観察していくこともあります。

これまでの投薬状況についても精査します。

あくまで「私はこうする」ということですが。

②エコー検査(超音波検査)もとりいれてみよう

ネコの甲状腺機能亢進症の治療において、8歳や9歳など比較的若齢の場合外科治療も選択肢に入ってきます。

外科治療の選択肢をオーナー様に提示するにあたり、甲状腺の大きさも関係してきます。

片側だけ甲状腺が大きいのか、それとも両側とも大きくないのかなど、甲状腺の形態によって外科適応の可否を推定できます。

甲状腺の大きさについては今まで私は触診に頼っていました。触診だけでは、腫大がわかることもあるしわからないこともけっこうあります。

けっこう主観的な評価になると思います。

最近は、もうちょっと客観的な評価をしようと思い、ネコちゃんの首のところのエコー検査もするようにしました。

↑当院でのエコー画像。ネコちゃんに無理のない範囲でエコー検査も実施するようにはしています。内科治療だけでなく、外科治療の利点欠点も説明しています。

ただ、エコー検査はもちろん麻酔なしでおこなうので、エコー検査をできるかどうかはネコちゃんの性格にもよります。

エコー検査の結果、比較的若齢のネコちゃんで片側の甲状腺のみが腫大していることがわかった場合、外科治療について提案することもあります。

私はネコの甲状腺摘出のための外科スキルがないので、外科対応できる他院の紹介ということにはなりますが。

ここからは2023年2月3日に加筆

久しぶりに、ネコの甲状腺機能亢進症~その2~

2021年9月10日以来久しぶりのネコの甲状腺機能亢進症の記事になります。「~その1~で終わった」と思っていた方もいると思いますが、実はまだ続いていました。

ネコの甲状腺機能亢進症の診断と治療で2022年以降に感じたことや個人的見解を書いていきます。

①チロブロック錠の副作用

チロブロック錠をネコの甲状腺機能亢進症治療に使用して1年あまりになります。その間、この薬の大きな副作用には遭遇しませんでした。

チロブロック錠(成分名:チアマゾール)の副作用としてよく挙げられているのが、

1.下痢・嘔吐・食欲不振といった消化器症状

2.ALT・ASTなどの肝酵素値の上昇

3.白血球数や血小板数の減少

4.BUN・Creなどの腎臓の数値の悪化

5.顔面掻痒→耳周り、目の周りなどがかゆくなる

というものです。

1~4の副作用について顕著なものを私はこれまで経験していません。

肝酵素値や消化器症状については甲状腺機能亢進症の治療によってむしろ正常化に向かうような印象さえあります。

隠れていた慢性腎臓病がチロブロック錠投与によって顕在化した

ということも幸運なことに私は経験していません。

~甲状腺機能亢進症を診断時にCreだけでなくSDMAの値も考慮するのがいいのかもしれません。甲状腺機能に少しでも左右されない腎臓の状態の評価という意味で~

ただ、

5.顔面掻痒については少し多いかなぁという印象があります。

チロブロック錠を投薬し始めてから1~2週間後に、耳介の皮膚炎や目の周りが赤いというような

なんらかの顔周りの皮膚症状、掻痒感による引っ掻き傷

が現れたネコちゃんをそんなに多くないですが数例経験しました。

↑写真のように耳周りにでる副作用が多いように感じます。ネコちゃんの状態をよく診ながらの治療になります。

その副作用はチロブロック錠の休薬や減量、対症治療で治るレベルのもので深刻な副作用ではないと思います。

とはいえ、

大切なネコちゃんの顔周りの症状ということもあって、オーナー様の大半が不安で心配な気持ちになります。

このような副作用がある場合は、

オーナー様と今後の治療(チロブロック錠の用量や投与回数をどうするか?皮膚の対症治療も併用するか?他の治療手段は?など)についてよく話し合うようにしています。

*補足:チロブロック錠の人への薬剤曝露に注意しよう!

ネコちゃんへの副作用というわけではありませんが、チロブロック錠の成分であるチアマゾールは人で胎盤移行性、乳汁移行性、催奇形性が認められたとの報告があります。

妊娠してるかもしれないor妊娠している女性や授乳中の女性はこの薬の取り扱いに少し気を付けた方がいいと思います。

~チロブロック錠はきれいにコーティングされているために、スマートな投薬ができれば比較的安全だとは思います~

薬剤曝露を考えると、

「チロブロック錠を分割したり、つぶして粉にする」のはなるべく止めた方がいいと思います。

②チロブロック錠の治療効果が出るまではどのくらい?

チロブロック錠で猫の甲状腺機能亢進症治療を始めてからどれくらいで治療効果があらわれるのか?

この点はオーナー様が大変気になるところだと思います。

なにをもって治療効果を判定するかにもよりますが、

~原則として治療効果=臨床症状の改善になります~

はっきりいってすぐにわかりやすい治療効果がでません。

~私の経験上の話ですが~

糖尿病やクッシング症候群の治療では

水飲むの減った!尿量が減った!

というような治療効果=臨床症状の改善が治療開始後数日でオーナー様にもはっきりわかることが多いですが、

ネコの甲状腺機能亢進症では

治療開始後2週間前後して、

そういえばよくなったように見えるなぁ

というような感想を述べられるオーナー様を多く経験します。

ある程度、治療効果が目に見えてでてくるのは1~2ヶ月かかるかなぁといった印象です。

臨床症状改善ステップは、

チロブロック錠投薬から2週間で

体重増えてきてはいるね♪

チロブロック錠投薬から1~2ヶ月で

体重確かに増えたね。毛ヅヤもいいし、性格や行動も落ち着いた気がする。食事の量も減ったかな♪

こんな感じの臨床症状改善ステップを私はイメージしています。

T4値に一喜一憂せずにしっかりと臨床症状を観察して治療を実施していきます。

③臨床症状やT4の値がグレーゾーンの場合

食べてはいるけどなんとなく体重が落ちているように感じる

~初診での来院で体重の減少率不明~

なんか落ち着きがないように感じる

明確な甲状腺機能亢進症の症状とは言えずなんとなく曖昧な感じ…

さらに、

甲状腺ホルモンを測定してみると、

T4=3.5μg/dl

このようなグレーゾーンの場合は、

甲状腺機能亢進症を否定はできないけど、1ヶ月してT4を(もちろん体重も)再測定

~他の疾患がないか?投薬歴は?などを予めチェックしたうえで!~

と私は判断して、チロブロックの投薬は始めずに1ヶ月後の来院をおすすめしています。

甲状腺機能亢進症は明確な臨床症状あって初めて診断される疾患です。

T4の値は診断の補助として私は考えています。

~逆に明確な症状があればT4≒3.5μg/dlでもチロブロックの投薬を開始します~

たまに、

オーナー様のいろいろな都合でなかなか再測定のために来院する機会がなく、

初診からかなり時間が経ってから、

食べてはいるけど体重がかなり落ちて毛ヅヤも悪くなってしまった

という主訴で再来院されて

甲状腺ホルモンを測定してみると、

T4=8.0μg/dl over

しかも、

あの時より体重がけっこう減少している

様々な臨床症状が明らかに存在する

ということで、

臨床症状とT4の値から甲状腺機能亢進症と確定診断することがあります。

こういうことがあるので、

臨床症状やT4の値がグレーゾーンの場合は、1ヶ月後、せめて3ヶ月以内にもう一度獣医師の診察をうけて、その後も定期的に獣医師による診察を継続したほうがいいと思います。

その方が早期治療につながると思います。

*補足:中高齢の猫+食べてはいるけど徐々に体重減少≠甲状腺機能亢進症

③の補足みたいなことになるのですが、

中高齢の猫+食べてはいるけど徐々に(慢性的な)体重減少という所見は必ずしも甲状腺機能亢進症ではありません。

食べても痩せてきているので年も年だし甲状腺機能亢進症じゃないかと思うので甲状腺ホルモンだけでも測定してください。

というオーナー様が時々来院されます。

ネコちゃんの病気のことを熱心に勉強しているすばらしいオーナー様だと思います。

ただ、獣医師の視点で考えると、

中高齢の猫+慢性的な体重減少という問題点=いろいろな疾患

を考えます。

要するに、

甲状腺機能亢進症に違いない!みたいな決め打ちをしません!

ちなみに、

私だと、「中高齢の猫+慢性的な体重減少」といえば「消化器型リンパ腫」がパッと考えられる疾患リスト上位にあがってきます。

どんな時でも、

問診や身体検査からいくつかの疾患リストを頭の中で瞬時に作ったうえで、その疾患を見分けるために必要な検査を提案・実施します。

こんな感じなので、

前述のような場合は甲状腺ホルモンの測定だけでなく、その他必要な検査もオーナー様に提案しています。

④猫の甲状腺機能亢進症にちゅ~るポケットを活用できるのか?

甲状腺機能亢進症の内科治療、つまりチロブロックの投薬は毎日のことになります。

毎日のことなので、

すこしでも投薬をかんたんに♪

ネコちゃんが感じる投薬ストレスをなくしたい!

できたらおいしく投薬できたらいいな♪

このようなことを願うのはオーナー様としてなかば当たり前のことだと思います。

この願いをかなえるために、

オーナー様の中には一般販売品or動物病院専用品のちゅ~るポケットを投薬補助に使用しようとする方もいます。

はたして、

ちゅ~るポケットはチロブロックの投薬にむいているのでしょうか?

ちなみに、

当院でのちゅ~るポケット活用例紹介記事は下のボタンから閲覧できます。

ここからは私の経験に基づく完全個人的見解になるのですが、

ちゅ~るポケットを与えた時、ネコちゃんはまっしぐら感が弱いように感じます。特にワンちゃんと比べて。

~たいていのワンちゃんはちゅ~るポケットにほんとにまっしぐらです~

ノーマルちゅ~るのような猛烈猫まっしぐら感をちゅ~るポケットには感じません。

~個体差があるのでなんとも言えないのですが~

ノーマルちゅ~るにはまっしぐらなのにちゅ~るポケットにはまあまあまっしぐらみたいな…もよく経験します。

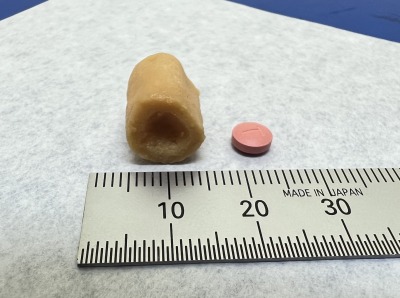

猫用ちゅ~るポケットは猫の口にはすこし大きいかな?と思うので、

まっしぐら度アップのために、半分に輪切りしてみるといいかんじです。

いってみれば、

は~ふちゅ~るポケット

の方がどちらかというとまっしぐら感がアップするように思います。

↑左がちゅ~るポケット。右がチロブロック錠。チロブロック錠はきれいにコーティングされたコンパクトなお薬です。ちゅ~るポケットに対してけっこう小さなお薬です。は~ふちゅ~るポケットで十分に投薬補助としての機能を果たすと思います。

上の写真のように、チロブロック錠に対してちゅ~るポケットはけっこう大きいです。

ちゅ~るポケットを半分に輪切りして、そこにチロブロック錠を挿入するといい感じのボリューム感になります。

は~ふちゅ~るポケットでジャストボリューム

しかも、

まっしぐら感もアップ

猫用ちゅ~るポケットはよく考えられたすばらしい投薬補助食品なのですが、一工夫くわえるだけでもっともっとよい投薬補助食品になると思います。

少し工夫をすると猫の甲状腺機能亢進症にちゅ~るポケットを十分活用できると思います。

ちなみに、

ノーマルちゅ~るを活用してチロブロック錠を投薬する場合は、錠剤をつぶして粉にしないほうがよいと思います。

前述の薬剤被曝の問題で錠剤を粉にしてちゅ~るに混ぜるのはなるべく控えてください。

混ぜる時は錠剤そのままをノーマルちゅ~るで包む形がベストだと思います。

↑元祖「ネコの甲状腺機能亢進症」はこちらのページです。

↑「続 ネコの甲状腺機能亢進症」はこちらのページです。

↑「そしてまた、ネコの甲状腺機能亢進症」はこちらのページです。

↑最新記事です。